社会・地域貢献

教養番組「知の回廊」63「19世紀の英文学と少年法」

中央大学 法学部 宮丸 裕二

はじめに

19世紀初頭のイギリスでは、社会の束縛や、労働者階級の貧困から、多くの孤児が生み出され、大人たちは子供を奴隷のように扱うことも少なくありませんでした。現在では考えられないほど子供は虐げられ、人間扱いされず、厄介者で邪魔者であると見なされていたのです。そのような考え方を改めるきっかけとなったのが、チャールズ・ディケンズ(Charles Dickens, 1812.2/7~1870.6/9)の小説でした。

彼の書いた『オリバー・ツイスト』は、イギリス救貧院での子供の扱いを見直し、子供に対する大人たちの考えを次第に変えてゆき、社会を変え、弱者を保護するための法律も整備されてきました。

子供に対する価値観は、決して普遍的なものではなく、その時代背景や国の事情によって大きく異なり、流動的に変化してきたのです。そのような時代的背景を経て確立された、現在のイギリスの少年法と、日本の少年法にも違いが見られます。

19世紀から変化してきた、子供に対する価値観と法律の変化を知り、今日の少年法を考えてみましょう。

19世紀の子どもの扱い

皆さんのまわりの子どもは幸せでしょうか。世界を見渡すと、必ずしも恵まれているとはいえない子どもたちが沢山います。二十一世紀を迎えても、経済、食料、衛生、教育、児童労働など、子どもに関する未解決の問題にあふれているのが、残念ながら実情です。できれば、こうした子どもたちを保護し、教育を与え、健やかで幸せな子ども時代を過ごさせたいと思う方が多いことでしょう。

ところが、現在、先進国と言われている国々でも、そもそも「子どもは大人や社会が守ってあげるべきもの」という考え方が最初からあったわけではなく、また子どもを見つめる大人が時代や社会と無関係に抱く普遍的な感情とはいえないのです。したがって、こんにちの子どものために社会が用意している、教育の機関や、少年法といった制度、子どもを保護するための様々な営みも、実は新しい時代の産物であるということができます。

教育をはじめとする、あらゆる子どもに対する扱い方を我々日本が導入するのに主に参考にしているのは、言うまでもなく、西洋のモデルであったわけですが、その西洋の世界での子どもの扱われ方、子どもの社会での位置づけをみていくことから始めたいと思います。

(図:『生後2ヶ月のコルネリア・ブルク』作者不詳 1951年)

西洋で、子どもが育つ環境はなかなか厳しいものでした。まず、中世以来伝統的にみられた乳幼児の育て方は、このように子どもの四肢をぐるぐる巻きにするものでした。これはスウォッドリングと呼ばれ、子どもがむずがろうが、泣きわめこうが、排泄をしようが、こうして固定しておく習慣でした。おまじないのため、四肢を美しく育てるため、などと多くの理由が言われますが、社会性を未だ身につけていない子どもというものを隔離して、理性がつかさどる大人の世界への妨害を最小限にとどめようという目的でこの習慣が機能していたことは間違いないと思われます。

(図左:『甘やかされてダメになったわがままな子ども』ロウランドソン作 1808年)

ここにすでにみられるように、「子どもというものは弱いものだから守ろう」という発想が欠如しているのです。キリスト教に根ざした「原罪説」、すなわち人は生まれながらに罪を背負っているという考え方からすると、子どもこそはもっともその罪に近い存在であり、悪い存在であると考えられ、すなわち、性悪説をもって子どもというものをとらえていたのです。

また、もう一つには、衛生学が未発達な時代にあって、出生時や出生後にまもなく死亡する乳幼児の多さが、こうした扱いの原因として考えられます。場所や時代によりますが、たとえば産んだ子供の三人に二人が死亡する中で、一人ひとりの子どもに執着していられなかったのです。一人の子どもの命は、現在よりもずっと軽かったのです。

さて、子どもが子ども時代を過ごすのに欠かせないものとして、家庭に守られ、学校で教育を受けてということが現在では当然のこととして思い浮かびます。しかし、そうした子ども時代」という考え方はそもそも十六世紀から十七世紀、十八世紀と通じて、比較的最近の時代に、それも特定の階級の子女に限って徐々にかたちづくられてきたのでした。それまでは子どもは小さいけれど大人と同じ扱いを受けていました。つまり、「生まれてまもなく、体の小さな人間」というものがいるだけであって、「子ども」という考え方が徐々に生まれつつある段階でした。そうした時代と現在との間に位置する十九世紀という時代は、この子どもという考え方ができてくる課程として、その「小さな大人」と、「子ども」という両方の側面を見せてくれる、狭間の時代に位置します。

(図:『炭坑労働』)

(図:『道路掃除』)

十九世紀イギリスの子どもの実情を見てゆきましょう。まず、子ども時代は経済的に守られていて労働とは無縁な状況に置こうという考えが未発達なこの時代、子どもは労働力として強く社会から期待されていましたし、子どもの方でも労働が当たり前ととらえていました。実際に、使用者のいいなりに、炭坑や工場など多くの危険な現場に送られ、現代では大人でも考えられないほどの長時間の労働に従事したのでした。

(写真:『煙突掃除』)

中でも特に危険が伴い、また子どもがやらされることが少なくなかったことで有名なのが、煙突掃除です。当時の住居はどこの家にも煙突があり、それを掃除するには、体の小さな子どもが便利だったのです。その煙突の中で誤って火あぶりになったり、窒息死するなどの事故が絶えませんでしたが、はじめから労働要員としては使い捨てであって、代わりの子どもはいくらでもいるという状況でした。

こうした状況は、19世紀前半を通じて工場法の整備(1802年、1833年)により改善への動きが見られましたが、各家計の収入源となることをためらうために成立が滞り、また実際に法律が定める通りの状況に至るには長い時間がかかりました。

(図:『喫煙』1-2)

また、大人との明確な線引きがなかった、十九世紀の子どもたちは、喫煙をし、大人と一緒に飲酒もしていました。犯罪者の処刑を大人と一緒に見物していましたし、賭け事も大人同様に行っていました。

子どもを大人と区別して、特別な健康状態に置き、守られた生活を送らせ、子ども時代を過ごさせようという考え方は、比較的新しい時代のものだったのです。

(図:『喫煙』3-4)

(図:『学校教育・体罰』)

西洋の学校の歴史を振り返ると、大変古い時代まで遡ることになりますが、それでも一部の家庭の子女に限られたものでした。十九世紀は学校教育が次第に広がり始めた時代ですが、教育を受けない子どもの数もまだ多かったのです。教育もまた性悪説を前提にしているため、体罰が有効な手段として実践され、厳しく徹底した管理教育が行われていました 。

この名残は現在でも見られるように、イギリスの子どもは、階級が上であるほど寄宿舎学校制度が定着しており、5歳から6歳ほどで親元を離れ、集団生活の中で規律を体得するという教育法が行われています。

(図右:『教師締め出し』)

また、十九世紀の厳しい学校教育に対して、子どもたちの方も負けてはいませんでした。時には子どもが集団で暴徒化し、教師を襲うということもありました 。教師は反乱の危険に目を光らせながら、軍隊を管轄する上官のように、子どもたちを管理していたのです。

(図:『学校教育』)

1870年になり、イギリスは学校教育法において、すべての子どもを対象とした義務教育が法律によって定められました。文明開化を経た日本が、義務教育を目指したのが1872年のことですから、実は時期的に大きく変わるわけではなかったのです。

現在では常識となっている、「どの子どもにもかかわらず、子どもの特定の年齢の間は、教育を受けることに費やすもの」という考えは、このときに定着したといえるでしょう。ただし、それが実践されるまでには、なお長い年月を費やしたのです。

現在、子どもを保護する考え方が制度化されている事例として、少年法がありますが、この少年法も、十九世紀の当時にはまだ存在していませんでした。

ディケンズの『オリヴァ・トゥイスト』による変化

西洋の伝統的な子どもに対する扱いと、十九世紀の子どもの実情は、徐々に変化を遂げ、今日の状況に至りますが、それまでの一つの大きな節目として、当時の社会に大変な影響を与えた小説の存在があります。

小説家、チャールズ・ディケンズの初期小説である『オリヴァ・トゥイスト』は、1837年に連載が始まると、大ベストセラーになりました。これは子どもを主人公とした、初めての小説であるとも言われています。

(チャールズ・ディケンズ(Charles Dickens, 1812.2/7~1870.6/9))

主人公のオリヴァは、孤児として救貧院という施設に入れられます。救貧院とは、当時のみなし児を収容する、教会に属する施設ですが、保護とは名ばかりで、子どもながらに一日じゅう労働を強制されるのです。

これは当時の、貧しき者も恵まれない立場にある者も、人に頼らず自らの力で働いて生きるべきであるという、1830年代の考え方と、それを反映した救貧法という法律の改革が背景にあり、貧民の自立を促し、甘えは許さないという大義のもとで、子どもたちは、実際には与えられている保護以上の労働を強いられていたのです。

オリヴァの入った救貧院の運営を任されている大人たちは、毎日豪勢な食事をしていますが、子どもたちはおかゆ一杯だけしか与えられず、いつもひもじい思いをしています。子どもたちの間でくじ引きをして、外れを引いたオリヴァは、子どもを代表して、食事の最中に「おかゆをもっとください」と頼みますが 、役人の怒りを買ってしまい、救貧院を追い出され、葬儀屋に労働に出されることになります。

(図:オリヴァ・トゥイスト『おかゆをもっとください』)

毎日働かされて意地悪をされ、何もかもいやになったオリヴァは、逃げ出してロンドンに辿り着きます。

食べ物をくれると言われてついて行った先で、老人フェイギンが、子どもたちを何人も使って組織する、窃盗団の仲間入りをしてしまいます。

(図:オリヴァ・トゥイスト『フェイギンのアジト』)

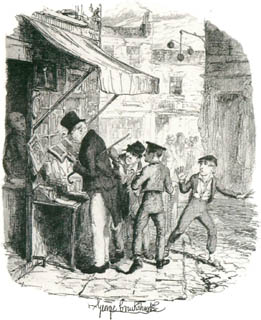

オリヴァはそれが窃盗団であるとは気付かないまま、子どもたちについて行きますが、盗みを働こうとした本屋で見つかり、逃げ遅れたオリヴァは警察に捕まってしまいます。

(図:オリヴァ・トゥイスト『本屋』)

そして裁判にかけられますが、判事は人の話を聞かず、独断で裁判をすすめ、オリヴァの言うことは一切信用しません。もう少しで、有罪判決を受けて苦役に服するというところで、被害者である紳士に救われ、その紳士の家で保護されました。

(図:オリヴァ・トゥイスト『裁判』)

オリヴァのその後の成り行きは、まだまだ安定せず、作品は続きますが、ここに至るまでに、当時の子どもの待遇と、子どもに対する考え方の変化の、両方を見て取ることができます。

つまり、子どもに対する強制労働の実態があり、教育や保護の不備があり、犯罪に手を染めざるを得ない子どもがいながら、少年法も整備されていないという状況があります。

しかし同時に、そうしたオリヴァに同情して、手をさしのべる紳士が物語に登場すること、あるいは、こうした物語が世の中で広く読まれたことが、時代の変化を示しているのです。

ディケンズのこの作品がきっかけとなって、当時のイギリスの、子どもへの待遇があらゆるところで見直されました。たとえば救貧院で改革が行われ、のちに児童虐待を禁止する法律が1894年に成立し、いわゆる少年法が1908年に作られました。そして救貧院は1930年に廃止され、新たな法律で置き換えられてゆくことになるのです。

こうした、大きな流れを作ったもとは、この時代に子どもの扱いを見直そうという動きが出てきたことにあります。つまり、この19世紀前半という時代に、西洋に伝統的な、旧来の厳しい子どもの扱いが見られ、なおかつそれが変化し、今日にいたる過程をみることができるのです。

現在のイギリス少年法と日本の少年法の違い

『オリヴァ・トゥイスト』で、オリヴァが大人と同じかたちで裁判にかけられる場面が描かれていたように、十九世紀の当時、イギリスには年少者を特別に扱ったり、刑法の例外と規定する少年法は、そもそも存在していなかったのです。オリヴァは危ういところで助かりますが、オリヴァを盗賊団に紹介した少年は物語の最後に逮捕されて、裁判にかけられ、絞首刑に処せられています。

当時、刑罰の対象となる犯罪に手を染めた者は、年齢がどんなに小さくとも、また犯罪に手をそめるに至った環境も特に考慮されることはなく、大人と同じように裁判で裁かれ、かなりの事例において絞首刑となるのでした。年少者を刑事裁判の対象の例外とする、いわゆる少年法が定められるのは、この時代からさらに長い時間を経た1908年のことになります。子どもはこれからの環境次第では更正の可能性を見込めることや、子どもが犯罪を犯すのは判断能力に欠けているためであり、犯罪を防ぐ教育に失敗している社会の責任を問うべきであるといった趣旨から、子どもには刑罰よりも、更正のための教育を与えるべきだという考え方が、長い時間をかけて育っていったのです。

現在のイギリスの少年法の適用年齢は10歳未満以下であり、改正後も14歳未満と定めている日本とは広い開きがあります。こうしたところにも、伝統的に子どもに対して厳しいまなざしを投げかける西洋の考え方の伝統の一端を垣間見ることができるでしょう。

実際にイギリスでは年少者による凶悪犯罪が日本よりも多く発生していることもあり、これでも甘いので厳罰化するべきだという議論は今もなお絶えません。また、日本では報道の自主的規制により、特別な例を除いて、犯罪を犯した少年の名前や写真が公表されることはありませんが、イギリスでは現在でも特にこうした規制はなく、子どもの名前や写真が大きく新聞に掲載されています。