学部・大学院・専門職大学院

夫婦関係が児童の抑うつ症状に与える影響―児童の認知した家族関係を媒介したモデルの検討―

文学部人文社会学科 心理学 4年

菊地 創

Ⅰ.活動概要

札幌市内の公立小学校で,小学4~6年生の児童とその保護者を対象に児童の抑うつ症状と家族関係に関するアンケート調査を実施し,その結果から家族関係が児童の抑うつ症状に与える影響に関する理論的モデルを検討する。

Ⅱ.活動意義・目的

現在の学校心理臨床の領域では,不登校やいじめ,虐待など,子どものメンタルヘルスに関わる問題は多様化している。本調査のテーマである児童期の抑うつ症状(気分の落ち込み,意欲の喪失,無価値観など)を持つ子どもは,極めて稀な存在であると考えられていた。しかし,操作的診断基準を用いた調査により,大人と同じような抑うつ症状を持つ児童が多く認められるようになった。日本でも,質問紙を用いた一般児童における抑うつ症状の実態調査が行われるようになり,多くの調査で小学生の10%前後に臨床的関与が必要と考えられる抑うつ症状が認められている(佐藤他,2006)。また,児童期の抑うつ症状は学業不振などの不適応,素行障害や発達障害など教育や福祉・司法など様々な領域の問題との関連が示されている(石川他,2006)。このように,子どもの抑うつ症状はさまざまな子どもの心身や行動上の問題と深く関連している。そして,児童期の抑うつ症状と関連する要因やそのメカニズムを明らかにしていくことは,子どものメンタルヘルスにおける重要なテーマの一つである。

児童期の抑うつ症状の特徴として,青年期以降の抑うつ症状とは異なり家族機能の障害と強く関連していることが報告されており,児童の抑うつ症状の発生や維持について,家族の要因はとても重要である。家族要因のなかでも,子どもの抑うつ症状に関連するリスクファクターの一つとして,海外の多くの研究はネガティブな夫婦関係が指摘されている。しかし,我が国では子どもの抑うつ症状に対する夫婦関係の影響を検討した研究は非常に少ない。そこで,本研究では夫婦関係が児童の抑うつ症状に与える影響モデルについて検討する。家族関係と児童期の抑うつとのメカニズムを明らかにしていくことは心理学のみならず,児童と関わりのあるさまざまな分野に有益な知見を得られる。

また,本調査では,保護者に対して,自分の子どもがどのように家族を認知していると思うかについても回答してもらうことにより,親子間での家族関係認知の相違についても検討する。

Ⅱ.活動日程

1)調査校(札幌市立平岸西小学校)の教諭を対象とした調査方法の事前説明と教示,調査実施手続きの調整。

1日目(2014年6月11日):東京成田空港13時10分発。新千歳空港14時55分着。実家(札幌市内)にて宿泊

2日目(6月12日):調査校(札幌市立平岸西小学校)を訪問,調査方法・実施手続きの説明・調整を行う。その後実家にて宿泊

3日目(6月13日):調査校(札幌市立平岸西小学校)を訪問,調査方法・実施手続きの説明・調整を行う。その後実家にて宿泊

4日目(6月14日):調査方法・実施手続きの説明・調整(予備日),実家にて宿泊

5日目(6月15日):北海道新千歳空港11時00分発,夕方東京12時35分着

2)調査校の児童及びその保護者を対象にアンケート調査の実施。

1日目(2014年7月2日):東京成田空港13時10分発。夕方新千歳空港14時55分着。実家(札幌市内)にて宿泊

2日目(7月3日):調査校を訪問。調査校の教諭を対象とした調査方法の事前説明,アンケート用紙の調査校への受け渡し。その後実家にて宿泊

3日目(7月4日):予備日,実家にて宿泊

4日目(7月5日):北海道新千歳空港11時00分発。夕方東京成田空港12時35分着。

3)調査校への分析結果のフィードバックの実施。

1日目(2015年2月18日):東京成田空港14時40分発。夕方新千歳空港16時25分着。実家(札幌市内)にて宿泊

2日目(2月19日):天候不順等の影響による欠航に備えての予備日。実家にて宿泊。

3日目(2月20日):調査校を訪問。調査校教員及び保護者に対し調査・分析結果のフィードバック。その後実家にて宿泊。

4日目(2月21日):予備日,実家にて宿泊

5日目(2月22日):予備日,実家にて宿泊

6日目(2月23日):北海道新千歳空港11時35分発。夕方東京成田空港13時20分着。

写真:調査校外観

Ⅲ.活動報告

1.調査実施準備

まず,アンケート調査実施に先立ち,6月12日,13日に調査校の管理職に対して,調査内容や研究目的に関する説明や調査方法の調整を行うために調査校に一度目の訪問をした。話し合いの中で,アンケート項目のうち「いじめ」,「自殺」,「虐待」,「夫婦のプライベート」などに関する一部項目の除外,表現の変更を行うこと,倫理的配慮の観点から,調査に際して,調査への協力が完全に本人の任意であること,個人の回答内容が小学校関係者を含む第三者に知られることや研究の目的以外には使われないことが絶対にないこと,質問内容に不快感を覚えたり,回答への抵抗感を感じたりした場合は,途中であっても回答を中止して良いことを児童用・保護者用の両質問紙に明記すること,調査実施者や学校から児童や両親への回答の強制や催促は一切行わないことなどを決定した。また,調査は2014年8月に実施し,各学級担任が,代理の調査実施者となること,児童には教室で回答してもらい担任が質問紙を回収すること,保護者用の質問紙は封筒に入れたまま児童に持ち帰ってもらい,家庭で保護者に記入してもらった後,夫婦別々の回収用封筒に入れて封をしてもらい,児童が再び学校に持参するという形で回収すること,謝礼(消しゴム)は回答の有無にかかわらず配布することなどを決定した。2度目の訪問(7月3日)では,アンケート用紙等の調査校への受け渡し,調査校側へ調査手順や方法についての資料の配布,及び教示を行った。

2.調査結果・考察

①調査対象者の属性

今回の調査では,調査校に在学中の小学4年生57名,5年生95名,6年生76名の計228名(男子116人,女子108名,不明1名),およびその両親を対象とした。アンケートの回収率は,児童225名(回収率98.7%),母親178名(同78.1%),父親99名(同43.4%)であった。うち片親家庭は34名(母親のみ30名,父親のみ4名)で全体の15.1%となった。回収率は母親のみの家庭が21名で70.0%,父親のみの家庭からの返信は0であった。欠損値のない児童224名,母親170名,父親99名のデータを分析対象とした。なお一部の分析では3者のデータが揃っている92家庭を使用した。分析の対象となった母親の年齢分布は,30代が73名(42.9%),40代が87名(51.1%),50代が7名(4.1%),60代以上が1名(0.1%),無回答が2名(0.1%)であった。父親の年齢分布は,30代が29名(29.3%),40代が60名(60.6%),50代が6名(6.1%),60代以上が4名(4.0%)であった。

②抑うつ症状の有病率,性差,学年差,家族構成差

| Table1男女別,学年別抑うつ症状得点の平均値,標準偏差a),cut off scoreを超えた人数 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男子 | 女子 | 全体 | ||||||||||

| n | M | SD | nDb) | n | M | SD | nDb) | n | M | SD | nDb) | |

| 4年生 | 34 | 10.7 | 6.7 | 10 | 23 | 11.17 | 7.92 | 4 | 57 | 10.89 | 7.15 | 14 |

| 5年生 | 48 | 8.35 | 4.92 | 3 | 45 | 8.18 | 6.14 | 5 | 93 | 8.27 | 5.52 | 8 |

| 6年生 | 34 | 8.53 | 4.88 | 3 | 40 | 10.63 | 5.78 | 8 | 74 | 9.66 | 5.45 | 11 |

| 全体 | 116 | 9.09 | 5.54 | 16 | 108 | 9.72 | 6.5 | 17 | 224 | 9.4 | 6.02 | 33 |

注.a)得点の範囲は0.00-32.0である。

b)cut off scoreを超えた人数を示す。

Table1に分析対象者の抑うつ症状得点の平均,標準偏差,基準点を超えた人数を学年別,性別に示した。

全調査対象者の抑うつ症状得点の平均は9.40±6.02(男子9.09±5.54,女子9.72±6.50)点であった。DSRS-Cを用い,本研究と同じ小学4~6年生を対象とした我が国の研究では,佐藤ら(2006)が,9.28±5.09(男子8.63±5.30,女子9.35±6.19)点,柿原ら(2012)が8.6±5.6点であったと報告している。また,本研究では,全調査対象者の14.7%が抑うつ症状得点のcut off score(16点)を超えるという結果が得られた。先行研究では,佐藤ら(2006)が11.6%,柿原ら(2012)が12.8%と報告しており,平均点,cut off score(16点)を上回る児童の割合ともに概ね先行研究通りの結果であった。また,より判別力の高い基準点である24点を超える児童は5名(2.23%)であった。

次に,本研究では,抑うつ症状得点に性差は認められなかった。児童期の抑うつ症状の性差に関しては,男児優位,あるいは性差なしとする報告が多く(傅田,2011),これも先行研究と一致している。ただし,Ge et al(2001)によれば,男児が今後もこの割合を保つのに対して,女児は,性的成熟のような生物学的要因などから学年とともに抑うつ度が上昇していくことから我が国の平均初潮年齢である12歳2ヶ月辺りからは注意が必要である。

一方で,先行研究とは異なり,本研究では4年生が5年生よりも有意に抑うつ症状得点が高く,4年生と6年生,5年生と6年生の間では差は認められないという結果であった。一般的に抑うつ症状得点は年齢が上がるにつれて上昇することが指摘されている(傅田他,2004)。あるいは,小学校中高学年を対象とした場合,学年差は見られないとする報告もある(佐藤他,2006:兼子他,2010)。しかし,本調査のような5年生<6年生<4年生の順に抑うつ症状得点が高くなるというのは先行研究には見られなかった傾向である。学年差に見られた傾向は,調査校独自の特徴や調査時期の影響によると考えられる。

本研究で,5年生の抑うつ症状得点が低かった要因として,まず,児童の家族関係認知との関連が考えられる。本研究の対象となった5年生は6年生と比べてポジティブ認知得点が高く,4年生との間では,ネガティブ認知得点に有意傾向が認められるなど,家族関係認知が良好であった。このような良好な家族関係が児童の抑うつ症状を抑制していると考えられる。また,井上ら(2013)は,児童・生徒の抑うつ症状は,エピソード(修学旅行や定期試験)に反応しやすく,調査の実施時期により結果が大きく左右される可能性があることを示唆している。調査校の5年生は調査実施期間後に,「宿泊研修」という多くの児童にとって楽しみな行事が控えていた事なども,5年生の抑うつ症状得点が低かった要因として考えられる。さらに,判別力の高い基準点である24点を超える児童5名のうち4名が4年生であったことから,4年生の平均点が大きく上がってしまった可能性も考えられる。

片親家庭については,児童の抑うつのリスクファクターであると従来考えられていた。しかし,内田ら(2007)は,片親家庭であっても児童が,家族関係を理想的なものと評価している場合は,抑うつを減少させることを示した。本研究においても,両親家庭群と片親家庭群との間に抑うつ症状の差は認められず,片親家庭という環境そのものが児童の抑うつ症状に影響を与えるわけではないことが推察される。

③児童の家族関係認知得点の性差,学年差,親子間・夫婦間での相違

| Table2男女別,学年別ポジティブ認知得点の平均値,標準偏差a) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男子 | 女子 | 全体 | |||||||

| n | M | SD | n | M | SD | n | M | SD | |

| 4年生 | 34 | 4.06 | .890 | 23 | 4.11 | .817 | 57 | 4.08 | .854 |

| 5年生 | 48 | 4.29 | .551 | 45 | 4.37 | .649 | 93 | 4.33 | .598 |

| 6年生 | 34 | 3.94 | .804 | 40 | 3.91 | .923 | 74 | 3.92 | .865 |

| 全体 | 116 | 4.12 | .749 | 108 | 4.15 | .815 | 224 | 4.13 | .780 |

注.a)得点の範囲は1.00-5.00である。

| Table3男女別,学年別ネガティブ認知得点の平均値,標準偏差a) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男子 | 女子 | 全体 | |||||||

| n | M | SD | n | M | SD | n | M | SD | |

| 4年生 | 34 | 3.12 | .827 | 23 | 3.21 | 1.10 | 57 | 3.16 | .940 |

| 5年生 | 48 | 2.85 | .827 | 45 | 2.79 | 1.03 | 93 | 2.82 | .926 |

| 6年生 | 34 | 2.91 | .861 | 40 | 2.80 | .873 | 74 | 2.85 | .864 |

| 全体 | 116 | 2.95 | .838 | 108 | 2.88 | .997 | 224 | 2.92 | .917 |

注.a)得点の範囲は1.00-5.00である。

| Table4児童の認知した家族関係に対する親子間の相違に関する,各群の児童の抑うつ症状得点の平均値と標準偏差a)b) | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ポジティブ 認知(子,母) |

ポジティブ 認知(子,父) |

ネガティブ 認知(子,母) |

ネガティブ 認知(子,父) |

|||||||||

| n | M | SD | n | M | SD | n | M | SD | n | M | SD | |

| (L,L)群 | 21 | 11.9 | 6.29 | 17 | 11.5 | 4.99 | 24 | 6.25 | 4.56 | 23 | 5.91 | 4.79 |

| (L,H)群 | 19 | 10.7 | 4.36 | 23 | 11.3 | 5.83 | 24 | 5.67 | 4.50 | 25 | 6.00 | 4.30 |

| (H,L)群 | 20 | 6.75 | 5.20 | 19 | 4.95 | 4.91 | 24 | 10.6 | 5.40 | 17 | 9.64 | 6.18 |

| (H,H)群 | 32 | 5.50 | 4.52 | 33 | 6.58 | 5.71 | 20 | 11.2 | 6.44 | 27 | 11.7 | 5.57 |

注.a)得点の範囲は0.00-32.0

b)N=92

Table2,Table3 に分析対象者のポジティブ認知得点とネガティブ認知得点の平均,標準偏差を学年別,性別に示した。

性差は認められず,ポジティブ認知得点では,5年生と6年生の間に有意差が,ネガティブ認知得点では,4年生と5年生の間に有意傾向が認められた。

児童の家族関係認知と両親の予想する児童の家族関係認知では親子間で一定の相関が確認され,特に母子間では高い相関が見られた。

ポジティブ認知得点とネガティブ認知得点について児童と父母のそれぞれの因子得点を平均点の高低でそれぞれ,(子,親)=(L,L),(L,H),(H,L),(H,H)4群に分けた(Lは平均点より低い者,Hは平均点よりも高い者を表す)(Table4)。

ポジティブ認知得点に関して,母子間では,(L,L)群>(H,L)群,(H,H)群と(L,H)群>(H,H)群の間に有意差が認められた。また父子間では,(L,L)群>(H,L)群,(H,H)群と(L,H)群>(H,L),(H,H)群の間に有意差が認められた。ネガティブ認知得点に関して,母子間では,(H,H)群>(L,L)群,(L,H)と(H,L)>(L,L)群,(L,H)の間に有意差が認められた。また父子間では,(H,H)群>(L,L)群,(L,H)の間に有意差が認められた。これにより,親子間に認知のずれがあるかどうかよりも児童自身が家族関係を肯定的に捉えているか否かが重要な要因であることが示唆された。

また,父親の夫婦間葛藤と父親の予想する児童の家族関係認知得点との間に有意な相関が認められたが,母親の夫婦間葛藤と母親の予想する児童の家族関係認知得点との間に有意な相関は認められなかった。この結果は,父親は夫婦間に葛藤が存在している(存在していない)と児童も家族をネガティブに(ポジティブに)認知していると考える傾向にあるが,母親は自身の夫婦関係と児童の認知する家族関係を切り離して考えている傾向にあることを示唆している可能性がある。この原因として,母子の原因帰属スタイルは似通っているが,父親だけが異なること(Seligman&Peterson,1982)や父母間での児童との接触時間や会話時間の差異(厚生労働省,2011)が考えられる。

⑤児童の抑うつ症状に対するモデルの検討

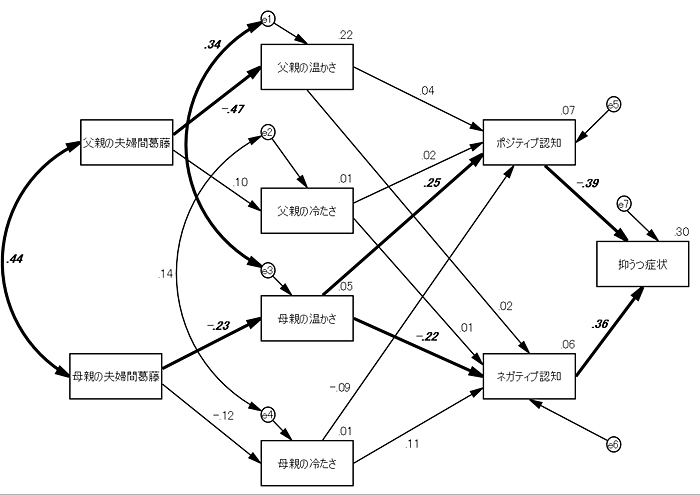

父親,母親,子どもの3者のデータが揃っている92家庭を分析対象とした。夫婦関係と児童の抑うつ症状がどのような関係を持つのかに関して「児童の認知している家族関係」を変数に組み込んだ新しいモデルを検討するために構造方程式モデリングによるパス解析を行った。最終的な適合度は,GFI=.958,AGFI=.900,RMSEA=.009であり,高いモデル適合度が示された(Figure1)。

Figure 1 両親の夫婦間葛藤が子どもの抑うつ症状に影響を与えるモデル

注.有意な結果は太実線,斜体数字で示した。

本研究では,先行研究と同様に,夫婦間葛藤からの直接効果は認められなかった(川島他,2008),また,父母の夫婦間葛藤から児童の家族関係認知への効果,あるいは,父母の親行動から子どもの抑うつ症状への効果は認められなかった。父母の夫婦間葛藤から児童の家族関係認知への効果が認められなかったことにより,夫婦間で葛藤が存在したとしても,直ちに児童が家族全体をネガティブに認知するわけではないことが示唆された。この理由として,父母以外の家族成員の存在(白井,2011)や夫婦間葛藤への曝露(川島,2013)などの要因が考えられる。父母の親行動から子どもの抑うつ症状への効果は認められなかった原因として,本調査は親行動を両親からの報告で測定したこと(Krishnakumar et al,2000)や本調査では捉えきれなかった家族関係(酒井他,2002)などの要因の影響が考えられる。

次に,本研究では,中学生を対象に氏家ら(2010)によって示された,従来別々の枠組みで検討されてきた『親行動媒介モデル』と『子どもの知覚・反応性媒介モデル』を同時にモデルに加えた包括的なモデルが小学生に対しても母子間の一部で適用できる可能性を示唆している。

本研究では,先行研究で確認されていた,夫婦間葛藤から父母の冷たさへの効果が認められなかった。この結果の原因として,夫婦のプライベートに関わる項目の削除,表現の変更を行ったため,夫婦間葛藤を十分に測定できていなかったこと,本研究で焦点を当てたのが,夫婦間葛藤の頻度であったこと(Kelly,2000)などが考えられる。また,父親の夫婦間葛藤から,児童の抑うつ症状への効果は直接,間接ともに認められなかった。この原因として,父親から子どもへの影響は,夫の家庭や妻へのかかわりが妻との間の夫婦関係を作用し,子どもの発達や精神的健康に影響を及ぼすといった間接的なものであるためであると考えられる(尾形他,2005)。また,氏家ら(2010)が中学生を対象にしていたのに対して本研究の対象が小学生であることも考慮する必要がある。

⑥本研究の限界と今後の課題 本研究の限界と今後の課題として,第1に,本研究では,実施上の倫理的配慮などに関する調査校側の要望から多くの尺度を原版通りに使用することができなかった。そのため,いくつかの変数について十分に測定しきれていない可能性がある。また,調査を通して,教員側と調査の実施や項目の表現に関して多くの意識の齟齬が見られた。さらに,調査協力者である保護者や児童から「表現がわかりにくい」,「項目が多い」などの意見が寄せられた。今後は尺度作成の段階で,より調査校,調査協力者の意識や考えを汲み取った尺度作り,項目作りをしていく必要があり,そういったステップを踏んでいくことで調査への理解を得ることに繋がっていくと考えられる。第2に,本研究の分析は,調査校1校の1時点の回答に基づくものであり,結果の一般化が難しく,今後は,より広い範囲のさまざまな学校で調査を実施し,さらに縦断データによる確認を行っていく必要がある。第3に,今後は量的研究を進めていくとともに,面接調査などによる質的研究を行い,心理臨床の実践に即した形で,家族関係や児童のメンタルヘルスに影響を与える要因を検討していく必要があることが挙げられる。

4.調査校への結果のフィードバック

2015年2月に調査校の管理職に対して調査・分析結果のフィードバックを行うために調査校へ3度目の訪問をした。本調査の目的であった家族関係が児童の抑うつ症状に与える影響に関する理論的モデルの説明に加え,調査校の独自の傾向を先行研究と比較しながら説明させてもらった。報告後,調査校側から「普段の学校運営の中での感じていたことと一致する点も多い一方で,予想していなかった傾向もあり,今後の指導,運営の参考にさせてもらいたい」との評価をいただくことができた。

Ⅳ.活動を終えて

現在,子どものメンタルヘルスに関する研究は,個人情報やプライバシーなどへの関心が高まったことで,調査・観察フィールドの協力確保が困難になっている。そのような中で,今回,調査校側のご好意により,調査協力を得ることができ,データ収集を公立小学校というフィールドで行うことにより,稀少価値の高いデータを多く収集することができた。調査校側との事前調整では,教員の方との考え方の違いに戸惑うこともありましたが,自らの専攻とは異なる立場の方たちの考え方の一端を理解し,これまで学んだ心理学の理論や研究手法を改めて見直す有意義な経験となった。私は大学卒業後の進路として大学院へ進学し研究を続けていくことを希望している。今後はより幅広く関心を広げながら,心理臨床の理論と実践を合わせて学んでいき,本調査から得られた知見を修士論文ではさらに発展させていきたいと思います。 最後になりましたが,本調査を行う上で,多くの方にお世話になりました。特に,本研究に快くご協力いただきました,児童の皆様,保護者の皆様,札幌市立平岸西小学校の石崎久美子校長先生はじめ諸先生方,調査校を紹介してくださったK先生には調査実施において大変お世話になりました。

また,指導教官である富田拓郎先生には,本奨学金のエントリー段階から,調査の実施に当たり,多くのご助言をいただきました。ここにあらためて厚く御礼申し上げます。